Vous êtes ici

Religieux et funéraire

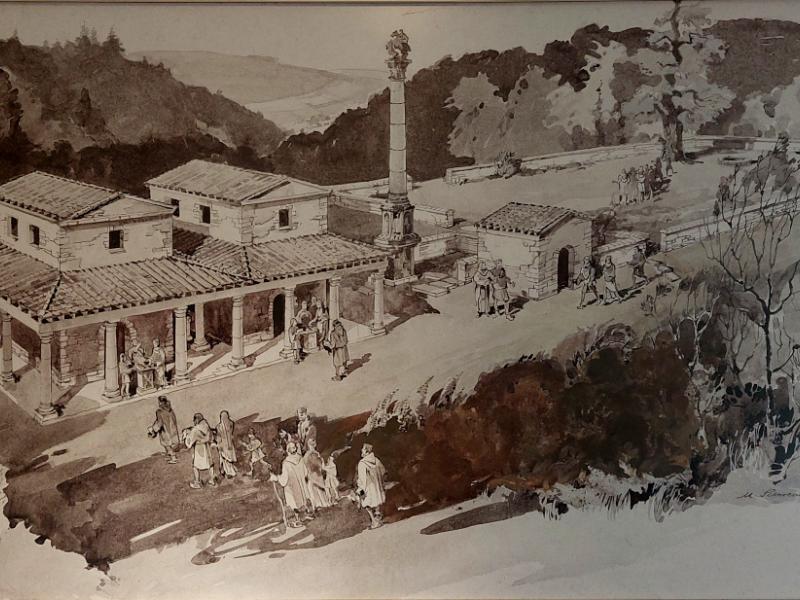

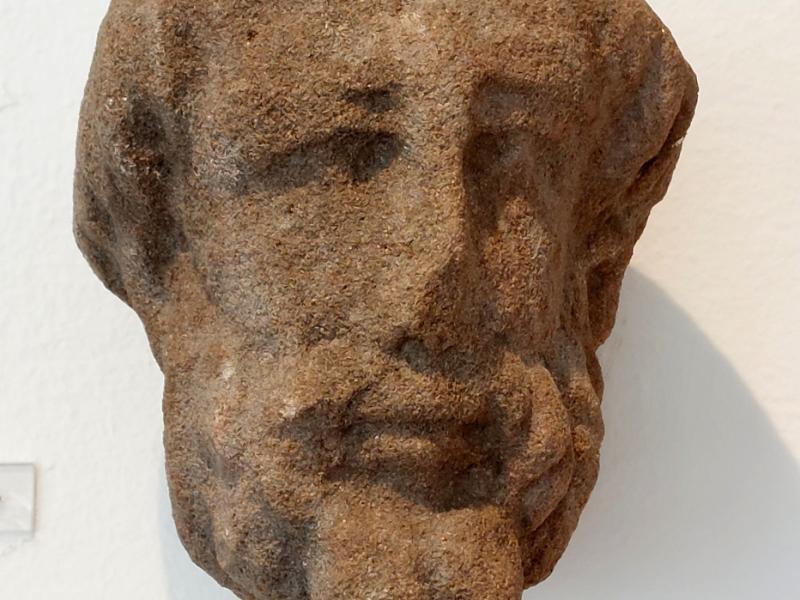

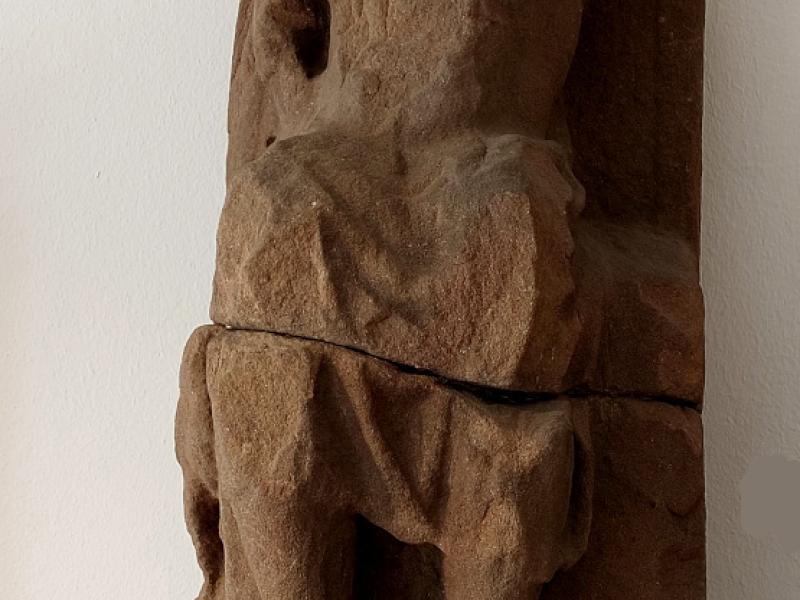

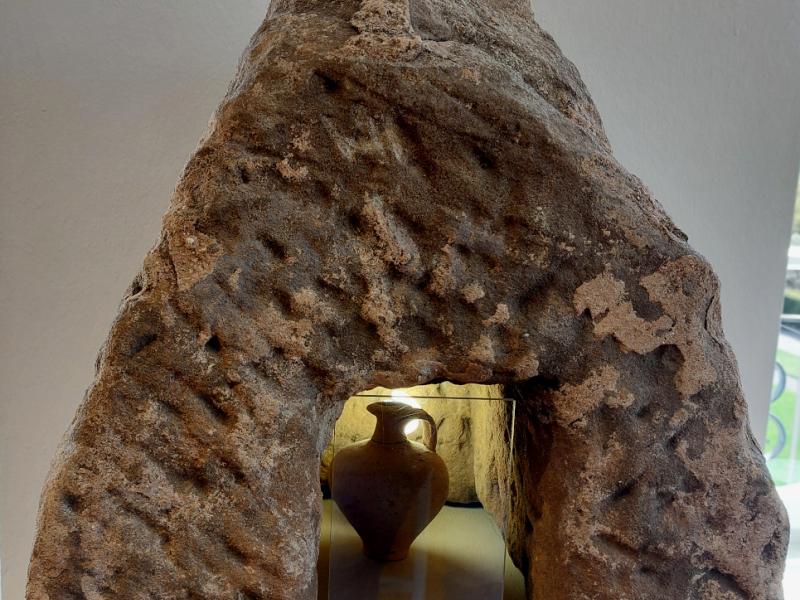

A l’époque romaine, la religion était intimement mêlée à la vie des gens. Bien que les prospections archéologiques n’aient pas encore mis au jour une aire qui soit réservée à ce domaine, la population de Schwarzenacker, comme toute la région, avait adopté le panthéon romain, voire même certaines croyances orientales qui envahissaient peu à peu l’Empire. Le vieux fonds celtique n’avait pour autant pas entièrement disparu. En s’assimilant aux dieux romains, les divinités celtes leur apportaient aussi quelques-unes de leurs qualités. D’autres subsistèrent sous leur propre nom car elles n’avaient pas d’équivalent dans la religion romaine. Ainsi Epona, dont la dévotion touche toute la Gaule. Schwarzenacker en a livré une belle représentation30, ce qui ne saurait surprendre dans un relais routier. La déesse est figurée en bas-relief au sommet d’une stèle grossièrement travaillée à la gradine : elle est assise, de face, avec un cheval de part et d’autre, et tient une corbeille de fruits sur les genoux. Cette iconographie peu commune correspond bien cependant à une divinité à la fois protectrice des voyages et garante de la prospérité.

C’est en grande partie grâce à cette interpretatio romana que la religion gallo-romaine a pris un aspect complexe, mais extrêmement savoureux. Ainsi, le relief en grès de la Vénus de Schwarzenacker31, qui semble interpréter un modèle de l’art hellénistique d’une manière un peu rustique, rappelle la proximité du divin dans l’existence de chacun. Ce bas-relief, en effet, faisait vraisemblablement partie d’une fontaine : la conduite d’eau aboutissait à son ouverture circulaire32. Pourtant, le sujet représenté comprend cinq personnages impliqués dans une scène à caractère religieux. Le côté droit est entièrement dominé par Vénus et Cupidon : la déesse, allongée en une sorte d’apothéose, déploie son ample manteau qu’elle tient du bras droit ; en dessous d’elle, son fils, ailé et nu avec un collier de fleurs autour du cou, tient un objet rond, peut-être un panier en osier. Sur la moitié gauche, à côté de la sortie du conduit, une femme est accroupie ; elle est nue et porte un ruban autour de la cuisse droite, sa chevelure lui tombe dans le dos. Elle dirige son regard vers Vénus et Cupidon et tient un objet qui n’est plus reconnaissable. Les deux femmes debout derrière elle sont vêtues et coiffées à la mode romaine.

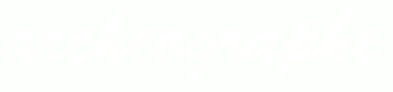

La religion de la société gallo-romaine tient donc beaucoup de la dévotion populaire ; les sanctuaires gardent souvent un aspect provincial. La colonne de Jupiter érigée dans le parc est un bon exemple de cet art autochtone qui adapte l’art gréco-romain à sa façon. Ce caractère se retrouve dans les salles du musée, où sont exposées des statues et des bas-reliefs en grès qui proviennent de la petite ville ou des environs : Jupiter de Lantzkirchen33, Nantosvelta et sculptures de Bierbach, Fortuna de Reinheim, Jupiter trônant, Epona, éléments d’autels votifs ou de colonne de Jupiter…

Par ailleurs, de nombreuses statuettes en bronze, souvent de bonne facture, proviennent du site de Schwarzenacker. Elles représentent des divinités romaines et l’influence de l’art hellénistique y est plus prononcée. Les sujets sont indiscutablement romains : Mercure, le dieu principal de la Gaule selon César, Apollon, Victoria, Neptune ou Mars, ainsi qu’un Génie, un disque représentant l’enlèvement de Ganymède, une tête de Centaure... Mais l’iconographie adopte ici aussi certains des traits de la culture gallo-romaine, notamment en ce qui concerne les attributs.

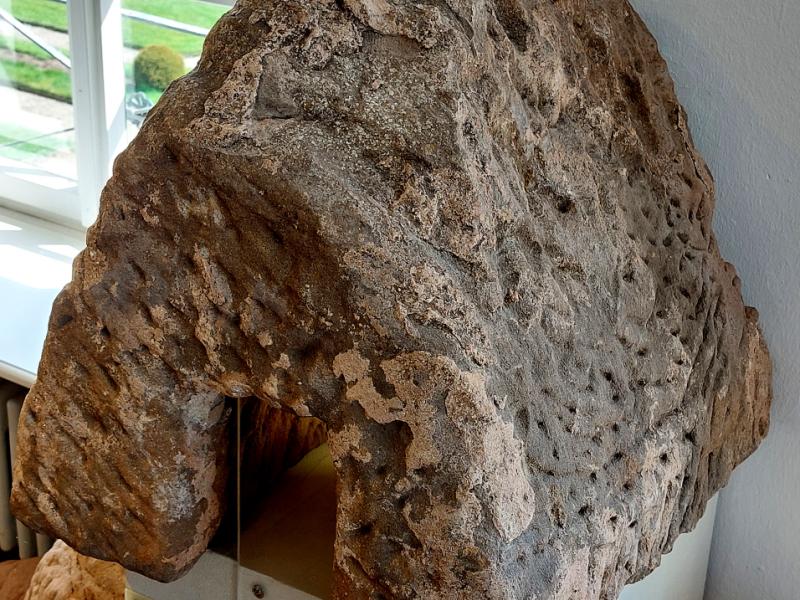

D’autres figurines, en terre cuite, sont le produit d’un artisanat très actif qui les a répandues dans toute la Gaule romaine. Réalisées au moule en grande série, elles ont parfois un aspect un peu fruste, ce qui importait peu car elles répondaient peut-être à des sentiments plus personnels ou servaient d’offrande funéraire. Le monde des morts n’est guère présent au musée de Schwarzenacker, sans doute parce que la nécropole n’a pas encore été explorée. Certains monuments y sont vraisemblablement associés par le symbolisme qu’ils traduisent, comme la pomme de pin et une stèle représentant un voyage en voiture. La stèle-maison, quant à elle, est assurément une spécificité funéraire des Médiomatriques.

- 30. On peut en voir une copie sous le portique du decumanus.

- 31. L’original est exposé dans une vitrine de la Maison à la cave à colonnes. Le musée en propose une copie haute en couleurs qui se rapproche sans doute de la réalité antique.

- 32. L’eau jaillissait souvent dans la gueule d’un animal en bronze, ce qui n’a pas été conservé sur le monument de Schwarzenacker.

- 33. Il s’agit d’une copie. L’original est au Historischen Museum der Pfalz de Spire.